Esce per Congedo Editore, nella collana “Biblioteca di Cultura Pugliese”, il prezioso volume “Ritorno a San Pietro in Lama. C’era una volta via Bonaventura ” scritto dalla professoressa Maria De Carlo. L’eccellente lavoro letterario svolto dall’autrice consente al lettore una catarsi nel racconto ambientato in un’antica via di San Pietro in Lama, intitolata a uno dei personaggi più notevoli del paese salentino. Il libro ricco di immagini, foto storiche e disegni è una vera e propria guida antropologica che racconta la vita di un tempo “quello di ieri, coi volti, i mestieri, i suoni ormai tutti scomparsi” scrive nella presentazione il docente universitario, Mario Mello che come Maria De Carlo ha vissuto in questa strada ricca di ricordi.

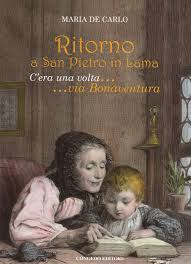

Esce per Congedo Editore, nella collana “Biblioteca di Cultura Pugliese”, il prezioso volume “Ritorno a San Pietro in Lama. C’era una volta via Bonaventura ” scritto dalla professoressa Maria De Carlo. L’eccellente lavoro letterario svolto dall’autrice consente al lettore una catarsi nel racconto ambientato in un’antica via di San Pietro in Lama, intitolata a uno dei personaggi più notevoli del paese salentino. Il libro ricco di immagini, foto storiche e disegni è una vera e propria guida antropologica che racconta la vita di un tempo “quello di ieri, coi volti, i mestieri, i suoni ormai tutti scomparsi” scrive nella presentazione il docente universitario, Mario Mello che come Maria De Carlo ha vissuto in questa strada ricca di ricordi.L’incantevole copertina, un incisione a colori, che raffigura un’anziana donna con una dolce espressione, intenta ad illustrare un libro al nipotino seduto sulle sue gambe, lascia intuire chi sia la protagonista del racconto. La scrittrice infatti ricorda la sua infanzia trascorsa in quello che ora è un luogo della memoria e un tempo era affollato da una variegata umanità: “bambini rumorosi e festosi, vecchiette con volto rugoso e sereno, madri attorniate da nutrita figliolanza, padri forti, ragazzini corrucciati e inquieti, caruse e carusi illuminati dalla freschezza dell’età”.

Una serie di intensi capitoletti compongono la narrazione che si presenta snella e piacevole e ci riporta col tempo nel secondo dopoguerra dove una fascia sociale del Mezzogiorno viveva una lenta ripresa. Con una scrittura definita dal professor Mello “semplice, efficace, oggettiva e sincera, asciutta, priva di cedimenti sociologici o retorici” conosciamo i vari personaggi che animano il racconto: Bibetta, la vecchietta abile nel raccontare le fiabe, il cantastorie Gino, la Marietta Pipetara, il ciabattino Mesciu Pici, i maestri calzolai, Mesciu Acustinu e Mescia Maria, la tessitrice Ervira, la curiusitusa che generosamente non teneva le notizie per sé ma le diffondeva e poi ancora lu cconzalimmure, lu mpagghiasegge, lu cconzaumbrelle, lu pulizza focalire, lu mmulaforbici e infine il medico Primaldo Politi, “il dottore te li poveri cristiani”, uomo di profonda umiltà e commossa umanità.

Tutti avevano bisogno l’uno dell’altro per sentirsi una grande famiglia e vivere come una comunità dove ognuno manifestava le proprie attitudini e passioni. Via Bonaventura, infatti, divenne focolaio di un circolo culturale, un movimento avanguardista del tutto innovativo per l’epoca dove il tasso di analfabetismo era molto alto fra gli adulti, spesso anche fra i giovani costretti fin da piccoli ad abbandonare gli studi per aiutare i genitori nel lavoro. Tuttavia fu proprio il figlio del calzolaio, ragazzo amante della cultura, ad esortare i suoi coetanei per fondare un’associazione che venne intestata a Giuseppe De Dominicis, il poeta cavallinese, morto a soli 35 anni. Le opere in vernacolo dell’autore soprannominato “Capitan Black”, uno dei massimi esponenti della letteratura salentina del ‘900, risultano essere di rilevante importanza.

Il circolo culturale non fu l’unica novità di via Bonaventura perchè in quel periodo le famiglie più benestanti, acquistarono le prime radio la cui musica metteva tanta allegria fra la gente della strada dove non mancavano anche le voci delle comari o lo schiamazzo dei ragazzini intenti a giocare a la staccia, lu cucchiaparite, la trottola oppure il suono si confondeva con i fischi degli uomini che se carichi di sensualità diventavano una forma di corteggiamento rivolto alle fanciulle.

Il libro è un pregevole documento storico che contribuisce alla formazione di una coscienza collettiva su ciò che è stato il nostro passato. Il ricordo vergato dalla professoressa Maria De Carlo risulta essere prezioso per poter voltare lo sguardo al tempo ormai trascorso e osservarlo con gli stessi occhi di una bambina incantata dinanzi alla meravigliosa semplicità della vita.

di Paola Bisconti